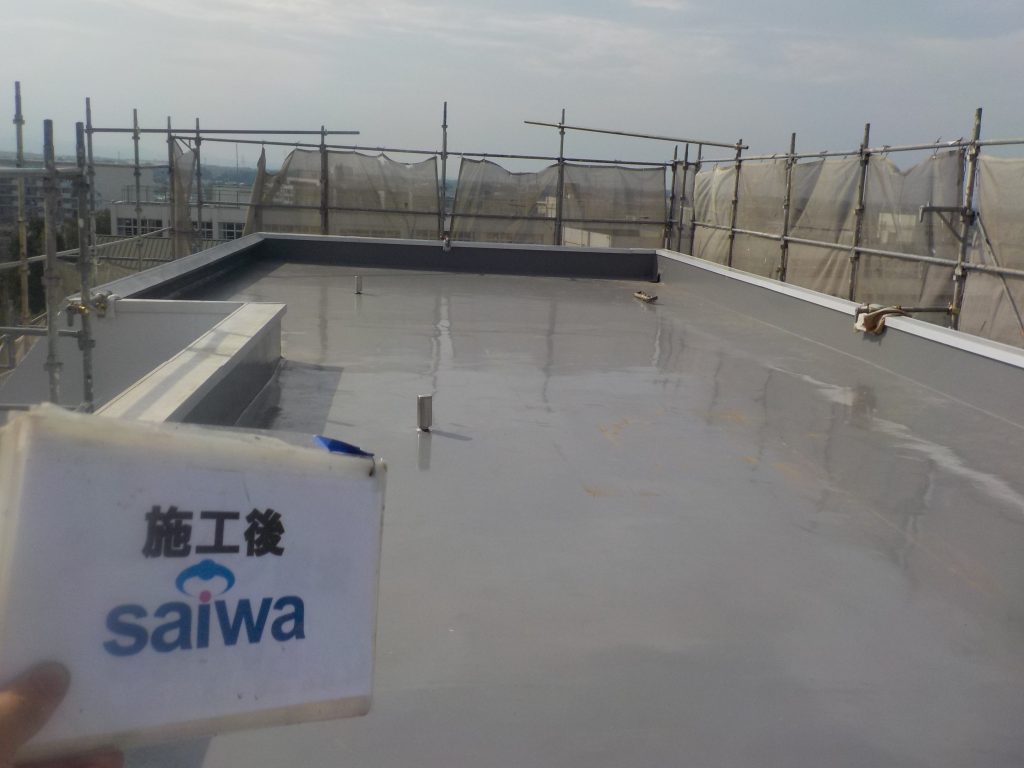

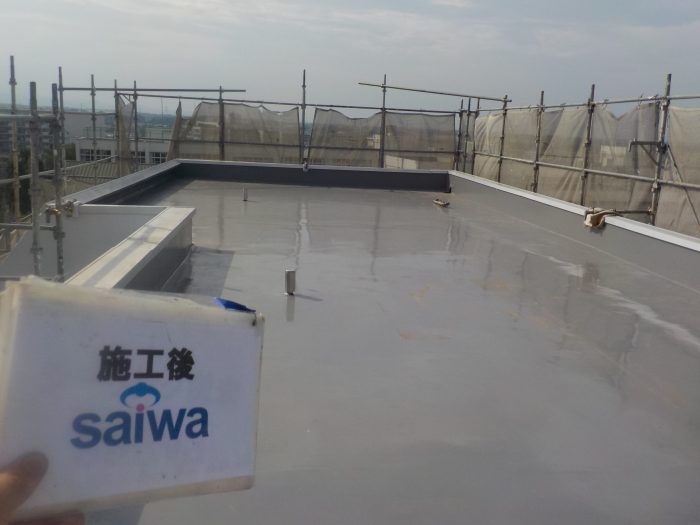

埼玉県狭山市O様邸 屋上防水工事 リベルマイスター外壁塗装工事

埼玉県狭山市О様邸にて屋上防水工事(通気緩衝工法)と外壁塗装工事の施工をさせて頂きました。

- 塗装箇所 外壁・付帯部・屋上

- 外壁 リベルマイスター 関西ペイント

- 屋上 防水工事(通気緩衝工法)

- 付帯部 シリコン塗料

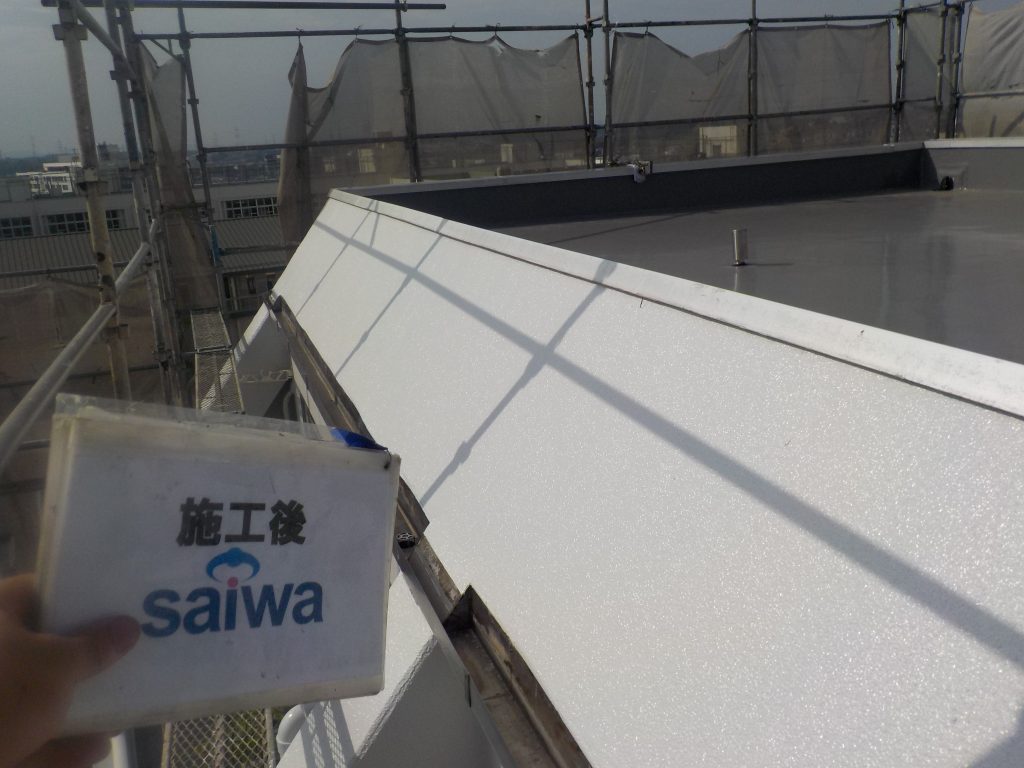

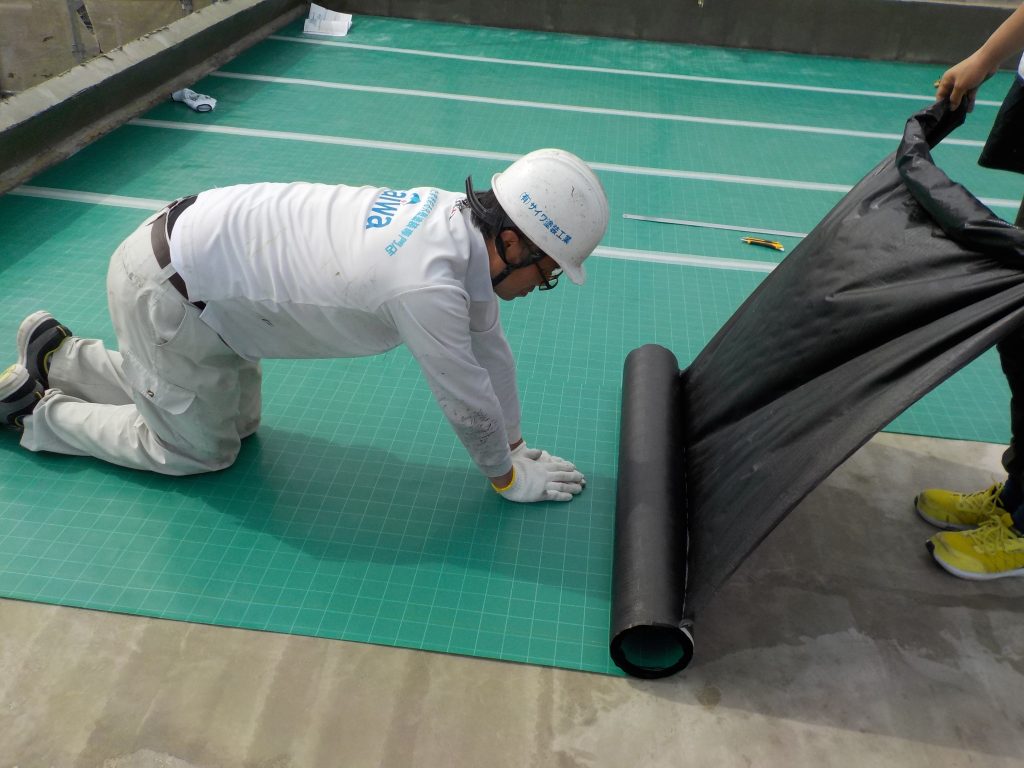

防水工事はビルの屋上なので面積の広い部分には、通気緩衝工法での施工を行います。

通気緩衝工法は空気の脱気筒を取り付け、空気の通り道を作り防水層の膨れを防ぎます。

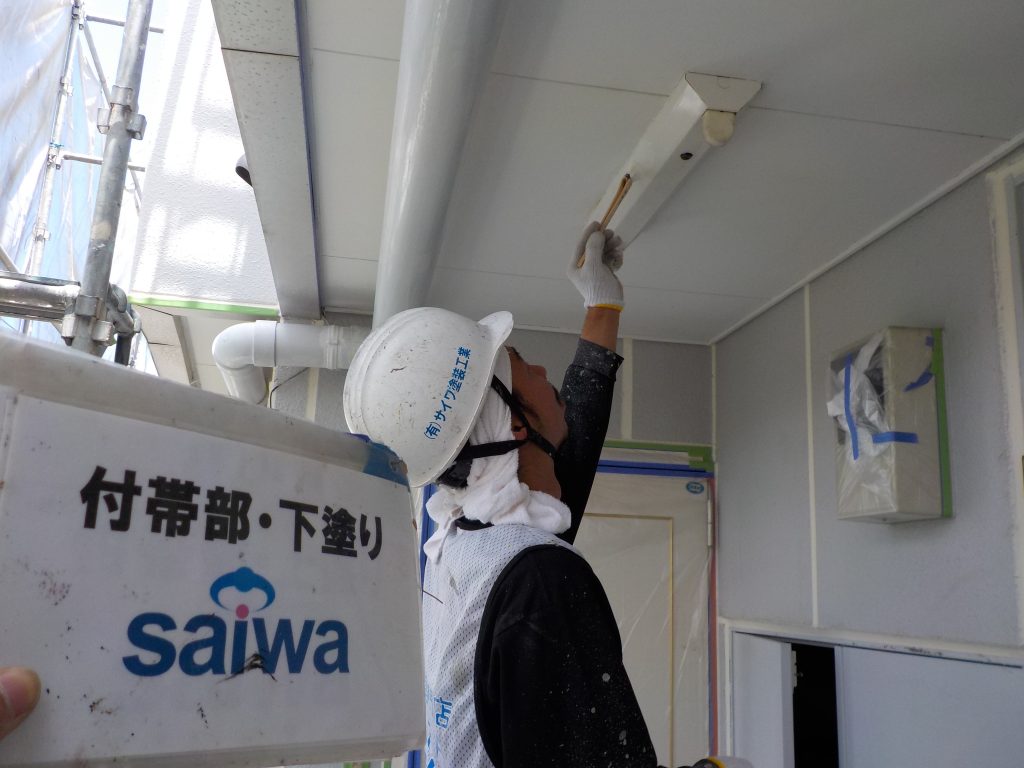

通気緩衝シートを継ぎ目なく敷き詰めてその上からウレタン防水を塗布します。ウレタン防水の塗布が終わったら、トップコートを塗布して防水層の完了になります。

(↑今回施工させて頂いた、屋上の施工状況です。)

この動画をご覧になって頂ければ分かる通り、旧防水層をカツカツと剥がしていきます。

劣化が激しい場合、防水層を一度剥がして新たに防水層を形成します。

防水層を剥がした後、新しい防水層の形成を行います。カチオンを塗布して新しい防水層の形成を行います。

防水層の形成が完了したら、防水層の下地処理を行いウレタン防水の塗布、トップコートの塗布を行い防水層の完了です。

外壁塗装は、関西ペイントのリベルマイスターを使用して塗装させて頂きました。

外壁の防水工事に使用され、一般的な塗料に比べて防水性に優れた塗膜を形成することができます。

また弾性力や耐久性に優れている為、長期間にわたりひび割れ(クラック)から外壁を守ります。

カラーも豊富で基調色からアクセント色まで選べるので、デザイン性を重視することも可能です。

外壁は劣化状況によって下塗りの2回塗りをおすすめします。今回も外壁の状況を拝見させて頂き下塗りを2回施工させて頂きました。

下塗りを2回塗布することでより頑丈な下地の形成ができて、耐久性の向上に繋がります。次に塗る中塗り、上塗りの仕上がりも良くなり全体の塗装の仕上がり、機能性も良くなります。

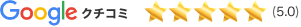

その他、外壁塗装の施工もしっかりと行い付帯部の塗装もしっかりと丁寧に塗布していきます。

鉄部には、下塗りとしてしっかりと錆止めを塗布して錆の発生を防ぎます。

付帯部も中塗りと上塗りをしっかりと塗布して光沢のある綺麗な仕上がりになりました。

工事中レポート

- 2018年10月15日

- お客様の声 , 屋根・外壁塗装(一般住宅) , 施工事例